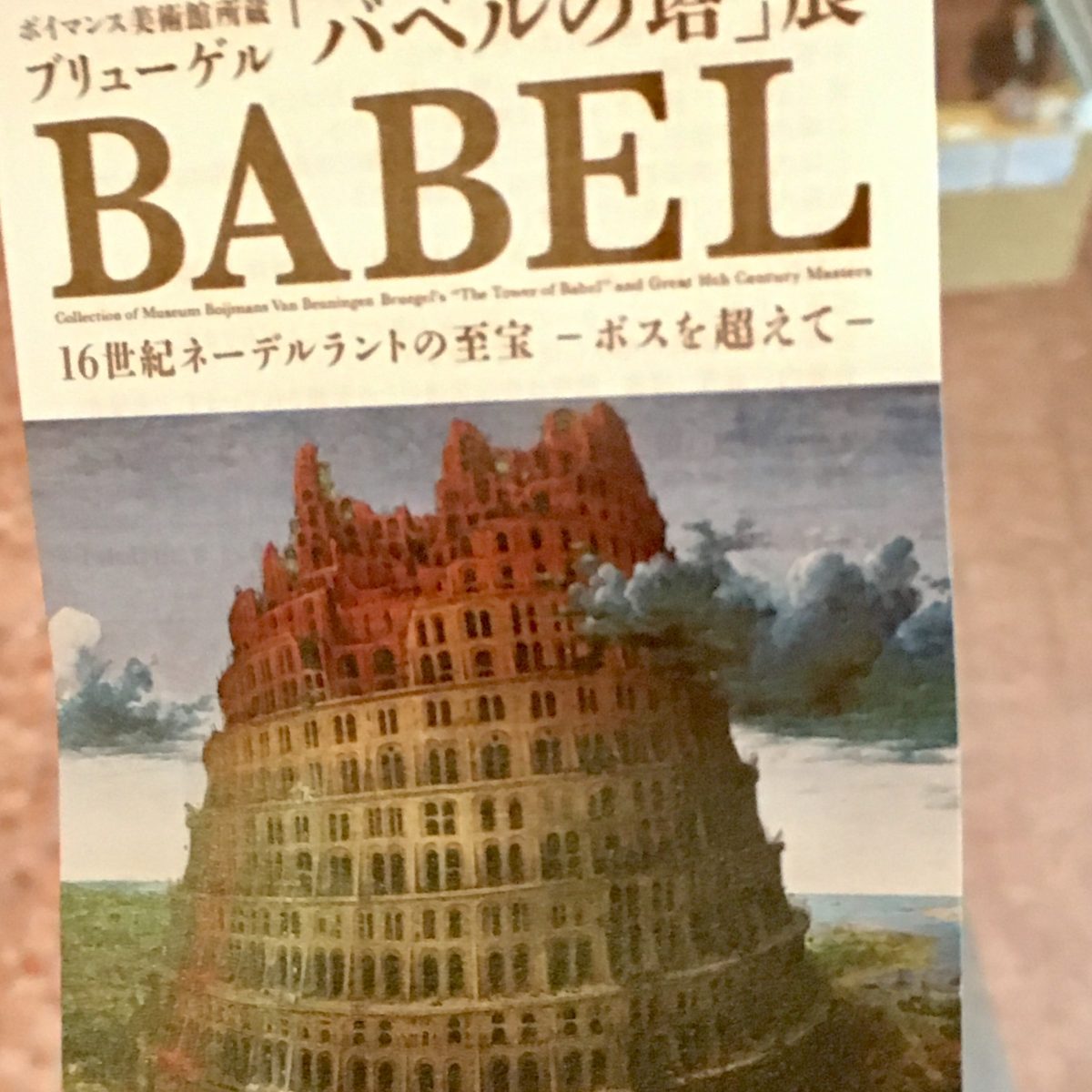

これまで小説はSFが大半の人生で、長編の文芸に触れたんは久しぶり。

主人公目線で進む物語を追っていくうちにさまざまな民族の幾重にも重ねられた歴史に気持ちいくばくか重くなりながら、言葉を交わす人々とのやりとりに小さな希望を感じながら。

そんで終盤、一気に叩き落される。というか、同じあゆみで進んでたと思っていたのが恐ろしいほどに断絶があったことに目眩がして、続き文字を追っても全く頭に入って来ない。

一体なんなのか理解しようとすること自体が読み手のわしを追い詰める。

これは劇薬や。ヤバイまじで。

https://www.amazon.co.jp/dp/B0756TS242/ref=nodl_?ref_=k4w_ss_dp_lp